张宁,女,江西省赣州市兴国县樟木乡源坑村人,1949年生于江苏南京。1957年,父亲张富华去世。1960年8月,张宁以特优条件而选入南京军区政治部前线歌舞团学习舞蹈。1964年的一次汇演,张宁担任大型歌舞剧《东海前哨》中“贝壳舞”的领舞,她高雅的形象气质和娴熟的技巧令全场折服,张宁的名字不胫而走,她所在歌舞团也留下来为周恩来、贺龙、陈毅等党和国家领导人汇报演出。

南京有一知名星相家,是某学院教授,出身富家子弟,抗战时期避居重庆认识并拜了师博学艺。他祟尚科学,为什么中途会迷恋星相?因为有一次应验令他折服,井从科学角度开始研究星相,结下不解之缘,一研究就研究了四十余年,颇有获益。

一九八二年初,诸事不顺,一种不甘的心绪,促使张宁寻找人生的另一种剖释。经熟人找关系,终于“引”出了这位退休隐居已久的星相家。他听说要求看相的人是一位非常有研究价值的对象,答应见张宁。

在一个星期天的上午九点,张宁按约定到了一个地方、那是一座民宅小院。书房阳光充沛,姜教授六十开外,银发,清理。他不问张宁的生辰八字,也不问张宁姓名,只叫张宁搬过椅靠近他坐。他不言不语地详观张宁,经张宁同意,触摸了张宁的五官、脑壳和四肢。

他沉吟良久,又拿出放大镜细看张宁的脸和手掌。张宁发现他神情有点犹豫,欲言又止。张宁期持地望着他。

“姑娘,我有两个论断。先说第一个,如果不对请直说,我再给你第二个。你一定脱不掉我其中一个论断。帮助我一块研究,好不好?”

张宁点头问道: “你不要我的生辰八字?”

“我研究星相,只看骨骼、纹理、肤色。”

“嘿!” 他深深叹口气,伸出一只手拍拍张宁肩膀:“你太可惜,要不是耳朵长反,我不可能坐在这里跟你说话,你是国家第一夫人,要见你都困难哇。”

张宁不解地问道: “我耳朵不长得好好的吗?怎么是反的?”

“你说的反与我说的反不一样。我所说的反不是耳朵长颠倒,是指一左一右该换个位置,如果这样,你一切都会很顺利,你将是中国的皇后。”

张宁楞楞地听着,好像那是遥远的事,与自己无关,却又很滑稽荒诞地在自己身上显出它的印迹。

“你出身的家庭,古时称为官宦;你幼年丧父,母亲再嫁;同胞兄妹只你一女,母亲再嫁后还有一男一女。”

张宁缄默不语,心中暗惊他算得确实精密。

“你自小离家自谋生路,自给自足,小小年纪使享七品待遇,抵个县长父母官啊。”

“请停一下,你说我从小离家,几岁?”

“十岁。”回答得十分干脆。

“你在专业上出类拔萃。人物出众,不是凡花品数。十六岁你在异国他乡有一次飞黄腾达之机,可惜没有冲上去,不然,你现在在国外是一位荣华富贵之人。”

张宁心内又是一惊,印尼险遭绑架那一幕,事后领导守口如就是“文革”最乱的时候也没掀这个秘密,他怎么算出来

“你十七八岁到二十岁,龙虎凤三魁聚首,平地一声炸雷,可惜又没冲上去,否则,不论是虎是龙,你这凤都是第一夫人

张宁内心更加震惊,林立果的事已公开。全国谁个不知哪个不晓?毛远新的事可没人知道啊,自己肚里装的秘密也被他算出来且不说,一九六八年正是自己十七岁,第一次进京;一九六九年十八岁,第二次进京;一九七一年二十岁,林彪出事,自己关进专案组又遇毛远新,难道世上真有神算科学?张宁默思不语。

“你二十四五岁际遇最糟,从‘天上’掉下来,掉得还不是个地方,落在烂泥沼里,浑身陷在泥巴里,遮住了你本来面目,人们以为你是块石头,其实你是一块美玉。”

一九七五年九月张宁被释放回到南京,正是实足二十五的年龄。

“你蒙尘一段时期,备尝人间冷暖,受尽欺凌,凡眼不识真质,没人看出你是一块暂被泥巴掩盖的美玉。但是你相含贵格,蒙尘受难遭受欺凌侮的日子不会太长。有那么一天,有人从泥沼地经过,一眼就看出你是一块玉,他会带走你,这人就是你此生的本命夫。”

张宁心中酸楚,眼眶湿润,低声纠正姜教授:“我已有婚姻。”

“不,你现在的婚姻不出今年底,一定会解除,你此生有三次婚姻。”

“不,不可能,” 张宁下意识地制止反对道。

姜教授停顿下来,看着张宁微笑道: “你失败的婚姻是第二次。没有结婚就死掉的那个人才是你第一个丈夫,有缘无分。你离婚后,会有各种各样的人围着你,你的贵格与这些人不相符,没有一个是你的本命夫。好自为之,不要随便选择。等到你三十八九岁,至迟四十岁,你的‘红鸾’星一定大动,东南方向来人,你坐家中自会有人登门向你求婚,这是你本命夫,他独具慧眼,你将随他飘洋过海。到那时,你会恢复本来面目,天高任鸟飞,海阔凭鱼跃,你会得到你想要的一切,你这朵被关置在暗室里的花,就会重见阳光天日。”

张宁沉思自己婚姻出现的危机,儿子已四岁,张宁并不想离婚,虽然这桩婚姻一点基础也没有。姜教授说本年底之前一定会解除婚约,结果到底如何,自己心中无数,姑妄听之。今后发展真会如姜教授所说?自己对夫妻生活有厌倦之心,四十岁再嫁简直荒谬可笑,张宁自信今后不会走这条路,便对姜教授说: “四十岁人已老了,真如所说,我也不会再嫁,这一辈子生死都不会离开故土。我对出国不感兴趣,这条路不是我这种人能走的。”

“人各有命,时运一到,机缘出现,要躲也躲不过。我只看出你七八年后‘红鸾’星大动,还有一股客观的势推动你,到时环境遇迫你不走也得走。”

张宁心内感到一种不安,急问: “能看出是一种什么势吗?”

“说不准,很奇怪。此势很凶猛,逼得你非走不可。以我看,你应该走,也必须走。走,则‘柳暗花明’;一切霉运就此扫净,这是你后半生的大转机,失之可惜。相格里不会让你独身,一定要好自珍惜。”

“这几年里,追求你的人中有品格很坏的人,你很善良,不易识破,要处处留意小心。”姜教授补充道。

姜教授说张宁的后半生语气很认真慎重。一切都是未知数,张宁还不怎么信。对张宁前半生说得如此准确,的确令人信服。姜教授问: “你看我说得还有哪些遗漏,如果没有,能不能告诉我你是谁?”

张宁将自己的名字报给他,他怅然长叹道: “传闻遐迩的人竟就是你,怪不得你会有如此相格。初时看你,我心里还纳闷,这样看,我是看准了。我有两点不明白,第一,你十五六岁那年在什么地方遇到了什么人?第二,龙虎风三魁,那龙是谁?”

张宁告诉了他。姜教授连连点头说道:“星相学不是没有道理,是门深奥的科学,还有待研究。”

张宁好奇地问: “你认为是科学吗?”

“应该说是一项人们还未认识到的科学。打个浅显易懂的比方:一棵树,要知道它经历了自然界多少灾难,它年龄有多长,把它锯开,从树轮上分析树龄,从树质中的疤痕和树皮、树枝躯干的形状分析它经历过自然界多少灾难。—切东西都有痕迹,有它自然发展的轨道。人也一样。张宁的祖师爷从小是个孤儿,他去印度学骨相,去英国学肤色,去日本学纹理,综合中国的周易,毕其一生研究星相学。”

张宁对姜教授的祖师爷和师傅的故事发生兴趣,与姜教授聊起天来。祖师爷学成归国,扛个看相招子到处跑。一天,走到广西紫荆山下一个小镇上,看出满街贩夫走卒都是有品位的“红翎子” (清朝官员的帽子)。祖爷心想,若是两三个得中举人、进士倒也罢了,怎地大街小巷到处是“红胡子”,岂不是自欺欺人的骗人招术?祖爷砸了看相招子,跑到一个药材铺去当学徒。一年后,洪秀全在紫荆山揭竿造反,成立太平军,方圆百里百姓参加义军,也就是太平天国称为“老营”的那班人马,定都南京后,个个是有品位的大小官员。祖爷这才恍然大悟,重操旧业,收了个关门弟子,就是姜教授的师傅。

师傅继续祖师衣钵,言无不中,定居南京后,负有盛名,天谴他变成瞎子,曾在夫子庙摆摊。蒋经国听坊间传说夫子庙有一奇人,他不信,视为迷信骗术。一天,亲自寻去站在他面前,说:“你如果看不准我,我就拆掉你的摊子,不准你在这里骗人。”

师傅把蒋经国从头摸起,刚摸到他胸口便停住不摸,说:“你这人龙头狗身子,君不君,臣不臣。”

隔了一段时间,蒋经国再去试他,师傅一摸他头,生气道: “你干吗还来,我不说过是龙头狗身子嘛,不要再看了。”

蒋经国不信此道。若信,或许能讨教一二。自蒋经国第二次去看相,师傅离开夫子庙走了。

聊天中,张宁发现姜教授一只眼近乎失明,向他介绍眼科专家劝他去做手术。他解释说不是眼疾问题。他认识的医学专家不少,治不好他的眼“病”。他的祖爷和师傅眼睛都无疾而瞎,他自己的视力左零点一,右还不到零点一,身体各部很好。他料定自己将来一定失明。祖师爷到他三代瞎子,泄露天机的报应。听来很玄乎,只有当事人心里清楚,旁人无可非议。

南怀瑾谈看相

凡是一切有形体、情感、思想的众生,都具备有前五识(色界初禅、二禅鼻舌二识不行,三禅以上五识俱停)。因此,前五识在三境里是性境,没有独影境与带质境。在三量里惟是现量,没有比量与非量。在三性里,却通乎善、恶、无记。

前五识因为是阿赖耶识带质所生,所以是阿赖耶识的性境。前五识没有分别思维的功能,所能它只通于现量。而前五识在三性中,为什么会通于善、恶、无记呢?这里面道理,我们只要“相术”,就可了解。

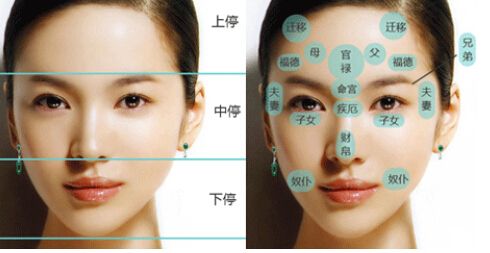

譬如相书上说,人的眉心宽的,他的心量也宽,相反的,眉心窄的人,他的心量也窄。心量与眉心本来没有直接的关系,但是可却有间接的影响。因为心理窄的人,往往喜欢皱眉头,久而久之,两边眉毛就挤在一块了;而心量宽大的人,时常表现着从容与轻松,因此眉心显得比较宽大。看面相的人,就根据“从果推因”的定理,从面相的状态,来推断心理的活动,这是相当准确的。

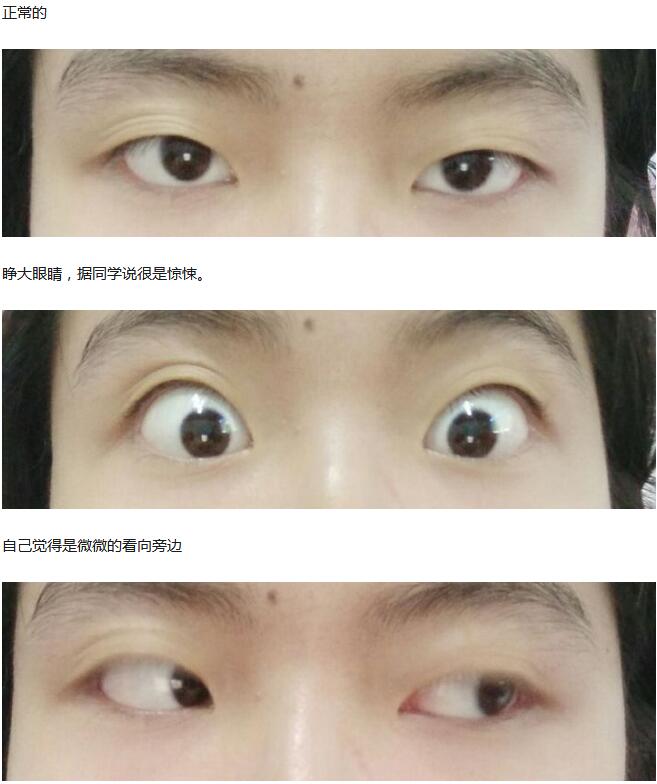

还有一点,说是“中堂”长的人,主长寿;相反的,短的人,主短命。其实,中堂的长短与寿命绝没有直接关系,不过是中堂短的人,他的嘴唇往往上翘,牙齿合不拢,因此空气中的细菌时常从嘴巴 进入内脏,容易产生疾病,当然寿命就比较短,相书上只说其然,而不说其所以然,因此大家对相术就感到很神秘。我们如果时常恨人,就会影响到眼睛成为怒目。还有,根据人的性格,也使眼睛有不同的表情,傲慢的人,眼睛上视;险沉的人,眼睛下看;心神不定的人,眼珠乱转;淫盗邪恶的人,眼球邪视等等。

说到眼睛的表情,在唯识学上讲,是通于三性,由此使我记起教我学禅的 袁老师,在四川茶馆里的一个笑话:

抗战期间,有一天,我与袁老师徒二人,正在茶馆里参禅,看到有一位教中学国文的老师,也在邻桌喝茶。不多久,有一位女人从他旁边走过,只见他一边喝茶一边摇晃着脑袋,两只邪眼半闭半睁的眯着,口里念着“恁曾得,她这临去秋波那一转”。袁老师一看他这样轻浮的态度,就走过去想教训他一顿。他一见是袁老师,先是一愣,接着就很恭敬的与袁老师打招呼。袁老师笑着问他说:你刚才口里念的是什么好文章啊!他晓得袁老师要骂人了,就赔小心的说:没有什么,没有什么,只不过是一时兴趣,随便说说罢了,你老不要见怪。袁老师说:你是教国文的,刚才这一句西厢记的词,你解释给我听听看。他见袁老师这么一讲,不好意思的在那边傻笑,口里却说不出话来。

袁老师说:你不解释,我来解释给你听:“秋波者,眼睛也,而眼睛却因人而有许多不同。根据司马迁史记的记载,舜目重瞳睛,而项羽也是重瞳子,可是他们一个为圣王,一个却兵败自刎,这两个同一秋波,何以其结果却有如此之不同?我记得我小的时候,喜欢逃学,每一次逃学若被我妈妈发现了,当她打我而用一种恨子不成材的眼光看我的时候,我到现在还很深刻的印在心中。我妈妈是女人,她的眼睛不能说不是秋波,当她用恨我不学好,要我学好的那一种怒目看我的时候,也真像西厢记所说的恁曾得他临去秋波那一转。”

相关文章